先后注册2家公司,精心编制文玩藏品鉴定、报价、展览、拍卖“剧本”,通过雇人摆拍、自卖自买等手段设置环环相扣的剧情和话术实施诈骗,先后让183名被害人落入文玩藏品拍卖陷阱,涉案金额高达380余万。一审中,诈骗团伙10人分别获刑3年至15年。极目新闻记者从硚口区法院获悉,近日,武汉中院终审维持原判。

提供藏品拍卖平台,从中骗取服务费

“朱先生您好,我们是**文化公司,对您的明代永乐青花龙纹瓶藏品十分感兴趣……”

2018年4月,刚刚在网上晒出了自己心爱藏品的朱先生接到一通电话,电话中的客户经理称朱先生的藏品正在升值,买方市场热度高,邀请他带着藏品到公司进行商谈。出于对藏品升值的期待,朱先生来到该公司。

“上个月一位私人收藏家收了一件类似的青花龙纹瓶,达到六位数的价格!”听到鉴定师的这番话,朱先生十分高兴。随后,客户经理向朱先生展示了公司的年度报告、成交藏品案例,还提供了报价网站和拍卖宣传画册、客户藏品等。朱先生当即决定与公司签订委托拍卖服务合同和展览服务合同,并缴纳了委托服务费。

随后的两个月内,该公司告诉朱先生,他的藏品被带到了北京、深圳、珠海、香港等多地参展。朱先生不时收到藏品展销、拍卖的现场照片,甚至有外籍客户一度想买下自己的藏品。一天,朱先生突然接到该公司打来的电话:“朱先生,您的藏品被海关扣留了。”

眼见合同期将满,买家没有着落,自己的藏品还被海关扣留,朱先生急得像热锅上的蚂蚁,几番纠结,他要求终止协议,退还藏品,但服务费却打了水漂。之后,业务经理便对朱先生爱答不理,朱先生如梦初醒,意识到自己上当受骗了。

和朱先生同样遭遇的还有183人,他们的藏品无一交易成功,缴纳的服务费全都有去无回。

法官抽丝剥茧

发现拍卖流程都是“自导自演”

硚口区法院承办此案后,法官耐心向百余名被害人了解情况,发现该公司的套路如出一辙,首先通过网络广告、电话等途径接触,接着邀请被害人到公司进行“专家鉴定”,以很高的估价金额吸引被害人签订委托拍卖服务合同,之后以服务费、鉴定费、咨询费、定金、藏品包装广告等事项向被害人收取高昂费用。

针对案件的具体情况,法官多次走访了公安机关、涉案公司办公场所、文玩收藏市场等地。发现该公司实际并未按照与被害人签订的合同履行实质性拍卖、展销服务,公司业务员去北京、深圳、珠海、香港等地参加的实际上是无实物藏品、无真实买家资源的展览、拍卖活动,文化公司甚至聘请外籍人员冒充“感兴趣的买家”,通过正规拍卖公司自卖自买,伪造藏品展览、销售、拍卖现场,整个过程全部是“自导自演”。

经查,犯罪团伙先后注册两家公司,骗取183名被害人3000元至15万元不等服务费。

团伙10人中最高获刑15年

今年1月,硚口区法院开庭审理此案。案件主犯王东(化名)等人辩称,自己的行为属于商业合同行为,同时古玩藏品这一行业和古玩藏品持有者这一群体都具有一定的特殊性,虽然公司提供鉴定服务,但并未出具书面鉴定报告,网站展示价格也仅仅作为参考,藏品价格均由客户自行决定,自己和公司的行为不构成诈骗罪。

法官认为,虽然本案涉案物品、行业及人群具有特殊性,也可能存在对藏品价值的虚高追求,但被告人正是利用这一点,将183名被害人一步步地引入预设好的“圈套”之中。被告人虚构藏品成交价、成交率以及市场热度高等行为,均构成诈骗罪。

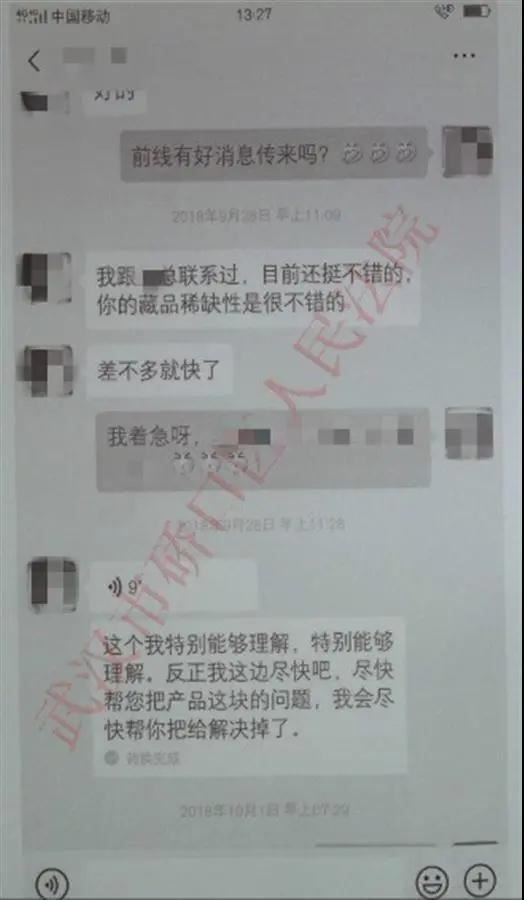

法官在详细梳理了183名被害人的相关证据基础上,对收据、账单详情、银行交易流水明细等数百条交易记录一一核实,对微信聊天记录、多名证人证言等证据一一确认。最终,硚口区法院以诈骗罪依法判处4名主犯12年9个月至15年不等有期徒刑,并各处罚金;判处6名从犯有期徒刑3年,缓刑3至5年,并各处罚金1万元。同时,公安机关将扣押的藏品,以及被告人退出的部分赃款,依法悉数发还相应被害人。

一审宣判后,4名被告人不服判决提起上诉。近日,武汉市中级人民法院二审终审裁定,驳回上诉,维持原判。

鄂ICP备12010191号-1

鄂ICP备12010191号-1